皆さん、こんにちは。Matephysiです。

いかがお過ごしでしょうか。

物凄く久々のブログ記事更新となってしまいました。。。

また、更新が途絶えていた期間にも過去の記事をご覧いただきありがとうございます。

皆様の記事へのアクセスが更新の原動力になります!

ちなみに、Spotifyでは原則毎朝7時にPodcastを更新しています。

生存確認と思って聞いていただけると嬉しいです。笑

さて、久しぶりの更新となる本記事では、2月20日に全世界に公開された

サカナクション「怪獣」

という新曲を取り上げさせていただきます!

まだ聞いたことがないという方は、ぜひ聞いてみてください!

なお、本記事では僕Matephysiの独自解釈を述べています。

作品に先入観を持つことを避けたい場合は、ここでページを閉じることをお勧めします。

また、「怪獣」の歌詞解釈のみに興味がある方は、下の目次から

2. 歌詞が描き出す世界観

を選択して飛んでいただくと、ストレスなく楽しんでいただけるかと思います。

僕は、解釈の仕方は万人に開かれており、たった一つの正解はないと信じています。

本記事が皆様それぞれの「怪獣」理解の一助になることを願っています。

目次

「怪獣」に対する立場的前提

「怪獣」の一般的位置付け

この曲はNHKを中心に放送されているアニメ「チ。―地球の運動について―」の主題歌です。

ボーカル山口一郎さんのYouTube生配信を聞く限り、

原作漫画の作者 魚豊さんから主題歌の担当を依頼され、

漫画およびアニメ「チ。―地球の運動について―」の世界を念頭に置いて作られたようです。

クリエイター同士のリスペクトと熱意を感じる想像を超えたやり取りですね。

漫画やアニメのファンの方であれば、

この曲を聴くと「チ。―地球の運動について―」の情景が思い浮かんでくることかと思います!

なお「チ。―地球の運動について―」という作品は、次のようなものです。

若き天才作家・魚豊が世に放つ、

地動説を証明することに

自らの命と深淵を賭けた者たちの物語15世紀のヨーロッパ某国。飛び級で大学への進学を認められた神童・ラファウ。

https://anime-chi.jp/

彼は周囲の期待に応え、当時最も重要とされていた神学を専攻すると宣言。

が、以前から熱心に打ち込んでいる天文への情熱は捨てられずにいた。

ある日、彼はフベルトという謎めいた学者と出会う。

異端思想に基づく禁忌に触れたため拷問を受け、投獄されていたというフベルト。

彼が研究していたのは、宇宙に関する衝撃的な「ある仮説」だった――。

したがって、この曲は

天文学に関する研究や、人類の知的営みに内在する真理に対する好奇心を表現する曲

であると想像できます。

また、山口一郎さんはうつ病であることを公表されており、2年ほど前から休養されていました。

病気の影響もあってかこの曲は非常に難産であり、「怪獣」が3年ぶりの新曲です。

さらに、この曲は全79パターンの詩の中から異なる2パターンを組み合わせたことで

タイトル「怪獣」を冠したツアーの2日前に完成したそうです!

NHKのとある特集番組でも、山口一郎さんは気が済むまで詩を書き続け、

納得したものを歌詞として採用するとおっしゃっていましたので、

新曲もこれまでと同様に、相当な労力を要する理想との格闘の末に生まれてきたものだと言えます。

よって、新曲「怪獣」はうつ病との闘病下で書かれたという異例な曲ではあるものの、

曲を根底から支える信条としてサカナクションという音楽の歴史の正統な後継曲である

とも言えると思います。

サカナクションさんの曲は専門家をも魅了する高度な音楽性や芸術性を内包するだけでなく、

一般の視聴者にとっても、状況に応じて深く多彩な一面を見せてくれるものばかりです。

今回の新曲「怪獣」も長く愛される名曲になることを確信します!

「怪獣」に対する個人的目線

先ほどは、新曲に対する一般的な見解として

・「チ。―地球の運動について―」という世界を意識した歌である

・うつ病との闘病過程において作られた例外的な曲ではなく、サカナクションの正統な後継曲である

と表現しました。

それは言わば、新曲を

色眼鏡をかけずに、与えられた一つの音楽作品として評価する

というフェアな立場を意味するものです。

ただし、本記事ではその両者をともに脱臼させて解釈してみたいと思います。

すなわち、ここでは下記の理由から

・歌詞それ自身が独立して描き出す世界観

・その世界観とうつ病との関係

について、僕自身の解釈を述べてみたいのです。

本来であれば公平な目線で音運びや韻の組み合わせ、

原作と歌詞の関係性を評価・解釈するのが良いかと思います。

もちろん、それをしないのは僕自身に音楽的センスや知識が乏しいために

新曲の音楽的魅力を詳細かつ正確に言語化できないから

という理由もあります。。。

音楽作品としての「怪獣」解釈については、山口一郎さんのYouTube生配信や、

他の方々を参考にしていただければと思います!

漫画・アニメを考慮しない理由

まず、原作漫画やアニメを考慮しない理由は、

フィクション作品として楽しめなかったから

です。

僕はアニメ化が決定し、サカナクションさんが主題歌を担当すると知ってから

「チ。―地球の運動について―」の存在を知り、漫画を最後まで読みました。

また、アニメはAbemaで毎週見ていましたが、恥ずかしながら途中で挫折してしまいました。。。

とは言え、普段から漫画やアニメを見ず、有名な作品を履修してきていない僕からしても

本作品のテーマ設定や主人公がバトンを繋いでいくという構成の独創性には魅了されました。

さらには、歴史的事実の狭間をフィクションとして描き出した点や

登場人物がそれぞれの信念を貫かんとする姿勢は

氾濫した情報によって無自覚に偏見が内面化され想像力を失い、

そのうえ、閉ざされた世界での正義を他者へ強要してしまう現代社会の病理に

何か大切な物事を訴えているようにも感じました。

そのため、数々の漫画賞を受賞した理由も納得がいくものでした。

ただし、作品そのものの価値とは別に、

読者が作品のメッセージを受容し位置付けていく姿勢

には疑問符を付けざるを得ません。

本題から脱線してしまいかねないので詳しくはまた別の記事で。とは思いますが、

本作では歴史的事実が題材となっていることが強調されるがあまり

進歩史観や科学偏重、宗教心の軽視と過剰な恐怖心という現代人の刷り込み

を強化する方向へ働いてしまうことに危機感を覚えているのです。

この作品を完全に独立した架空の世界内部の出来事として楽しめれば良かったのですが、

歴史的事実を少なからず巻き込んでいるという事実が、そしてその妥当性を全く保証できない点が

僕の頭を混乱させてしまうのです。。。

「チ。―地球の運動について―」の世界に完全に没入できていないので

浅はかな認識で「怪獣」と漫画・アニメを結び付け

先入観を植え付けてしまうことは避けたいと思います。

うつ病との関係を強調する理由

僕が新曲とうつ病との関係を敢えて取り上げたい理由は、

脳の病気である「うつ」と、曲の題材となっている「知る」という行為に類似性を見出す

からです。

先ほども取り上げたように、新曲の公開に先立って

ボーカルの山口一郎さんはうつ病であることを公表され、休養していました。

なお、現在は活動が活発化しており、当人も回復した実感を述べられています。

さて、過去の事例を鑑みると、

創作者の営みと生み出されたものの評価を区別すべきかどうかについては

賛否がきっぱりと分かれます。

今回の新曲「怪獣」に対しても同様に意見が分かれることが予想できます。

また、この曲は

・アニメの世界観を意識して作られた点

・以前からの制作手法に則って作成された点

から、サカナクションの正統な後継曲であることは先に述べました。

以上のことから、この曲に対してうつ病との関係を指摘することは適切ではないように思われます。

しかしながら、新曲「怪獣」を単純な後継曲というより、むしろ

コロナ以後の異常とすら言えてしまう混乱した社会状況の中でも

人々の純粋な心を掬い上げ、それを音楽の力に具現化するサカナクションの執念と、

執念の末のうつ病の発現および共生との結節点に位置する曲

であると認識すると、曲の見方が変わってくるのではないでしょうか。

うつ病に託された役割

個々人の体調はプライベートなものであり、個人的資質に依存する部分も多いと思います。

だからこそ、体調管理は自己責任であると考えられています。

そして、精神病には未だに確立された治療法がありません。

信用に足る検証と実績を有するとされる西洋医学に則れば、

根源療法として、精神病を脳という臓器の問題だとして治療する場合が多いのではないでしょうか。

脳内物質の濃度調整や受容阻害を目的とした投薬治療や、電気的刺激を用いた治療がその代表例です。

その一方で、精神病に対してはカウンセリングなどの対処療法が有効であることも知られています。

最近ではオープンダイアローグと呼ばれる集団型の対話形式が注目を集めています。

根源治療と対処療法を上手く組み合わせて病気を克服するという一般的な治療方針が示す通り、

病気、特に精神病は決して当事者自身で完結する問題ではありません。

むしろ、病気がプライベートな問題であるという配慮が無自覚の裡に

体調管理は自己責任で対処し、他者や社会的なケアは必要ではない

と結論付けてしまうことには注意しなければいけません。

山口一郎さんは、YouTubeライブ配信やNHKの特集番組で

・うつ病であることを隠して活動することにためらいがあった

・自分自身もうつ病になるまでその病気のことを知らなかった

・批判的なコメントも来ることを覚悟し、うつ病と共生していく様を見せたい

・同じ病気で苦しむ人々に少しでも勇気を与えたい

という旨の発言をしていたように記憶しています。

すなわち、サカナクションや山口一郎さんが病気を公表された理由には

病気、特に精神病が社会生活からの退場宣告としてではなく、

個々人のパーソナリティとして社会に認知されることを目指す意思が内在している

と考えられるのです。

これは精神病に対処する方々の倫理的態度と合致します。

ただ残念ながら、その態度は常識として広く受け入れられているとは言えません。

サカナクションや山口一郎さんの活動には音楽活動を超えた価値を見出すことができるからこそ、

我々視聴者側にも、積極的にその価値を読み取ろうとする態度が必要になるのではないでしょうか。

「知」に対するアプローチとしてのうつ病

うつ病の社会的立場の見直しという側面に加えて、

「怪獣」が題材とする「知る」という行為が、うつ病の原因の所在とされる脳と強く関係する行為

である点も注目に値します。

繰り返しになりますが、この曲は「チ。―地球の運動について―」のアニメ主題歌です。

そして、その漫画およびアニメは天動説から地動説への変遷の過程を創作することで

我々が当たり前に享受している知的成果に内在する奇跡と残虐性を象徴的に描き出しています。

特に本作は「知っている」という状態に対して疑問を投げかけることの重要さと深刻さ

を表現していると言ってもよいかも知れません。

我々は絶えず物事を認識し、適宜行動に落とし込んで生活しています。

その過程で重要な役割を果たしているのが知るという行為です。

では「知る/知っている」とはどのような状態を指すのでしょうか?

深くまでは立ち入りませんが、この問いは循環論法となり結論がでません。

つまり、対象となる行為を考察するためにはその行為を行う必要があるために

結局、対象となる行為そのものを分析することはできないのです。

そのような自己矛盾に陥らずに「知る/知っている」状態を知ることを達成する方法の一つが、

否定的状態を分析することによって肯定的状態を推定する否定神学的方法です。

直接的な解が得られるとは限りませんが、「知らない」状態を知ることによって

「知る/知っている」という状態が漠然と浮かび上がってくると言えるのです。

この考え方を援用すれば、

うつ病によって脳に不調を起こし、上手く思考できない状態だったからこそ

「知る/知っている」状態を客観的に観察できた

と言えるのではないでしょうか。

すなわち、うつ病がもたらす「知」に対する認識と

知的営みを題材とした「チ。」というアニメの世界観が組み合わさることで

新曲「怪獣」が誕生したと想像することができるのではないでしょうか。

また、そう考えることができるからこそ、

うつ病が「怪獣」にとって重要な意味を持っていると考えることができるのではないでしょうか。

以上のことから、本記事では

歌詞が描き出す世界観とうつ病との関係に着目して考察することで

漫画やアニメの世界、あるいは知的世界への橋渡しとなることを目指します。

歌詞が描き出す世界観

「怪獣」の舞台設定

長々と立場的前提について記述してきましたが、

ここからは実際に歌詞を見ていきましょう!

何度でも

http://youtube.com/post/UgkxREb1pZH8NQXB_ZKiClOy-e3QgKa6Ngpt?si=Lget6BbNaSyJnaxQ

何度でも叫ぶ

この暗い夜の怪獣になっても

ここに残しておきたいんだよ

この秘密を

フル尺版が解禁されるまでアニメ尺版を鬼リピしていた僕にとって、

この冒頭の部分がとても強く印象に残っています!

この冒頭部分は「怪獣」という世界の舞台設定だと感じます。

すなわち、「怪獣」において語り手は

”暗い夜の怪獣”となり醜い奇声を”何度でも何度でも叫ぶ”ことになったとしても

“残しておきたい”と思える隠された事実に直面している

ことが伺えます。

また、このことから”怪獣”とは、

人々の気付いていない“秘密”、すなわち真実を訴えることで異常とみなされた狂気の人

を指していると言えます。

では、”怪獣”となった語り手はどのように狂気となったのでしょうか?

また、”怪獣”となった語り手を何が突き動かすのでしょうか?

さらに”怪獣”となった語り手は何を思うのでしょうか?

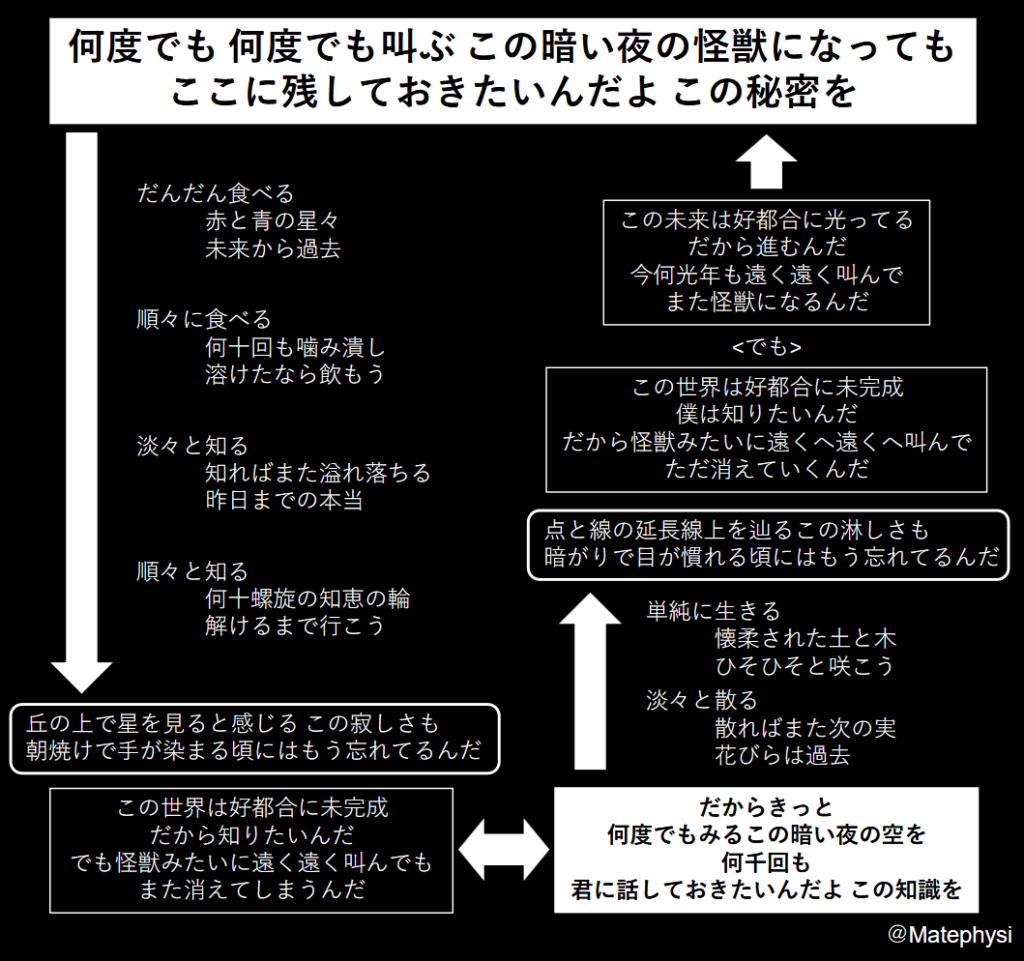

「怪獣」の階層構造

以下の3つの観点

[How] どのように狂気となったのか?

[Why] 何が突き動かすのか?

[What] 何を思うのか?

を意識して「怪獣」を構造化すると、次のようになるのではないでしょうか。

見た目を意識して各観点の該当部分を記載していませんが、

なるべくパターン化して記述したつもりなのでお察しの良い方はもう既にお分かりかと思います。

僕Matephysiなりの解釈では、

“怪獣”は矢印に沿った経験を経て気付きを得る過程を螺旋状に循環することで”怪獣”たる

のです。

以下では、歌詞を読みながら上記の構造を見出す理由を解説してみようと思います!

どのように”怪獣”となったのか

まずは、「怪獣」の語り手がどのように狂気の人、すなわち”怪獣”になったのかについてです。

この疑問に対する応答のヒントになるのが前半部分の歌詞ではないでしょうか。

そこでは「怪獣」の語り手が”秘密”を見出した過程が描かれています。

結論を述べる前に、まず歌詞を見てみましょう。

だんだん食べる

赤と青の星々

未来から過去順々に食べる

http://youtube.com/post/UgkxREb1pZH8NQXB_ZKiClOy-e3QgKa6Ngpt?si=fXYab1jPnZo37iLt

何十回も噛み潰し

溶けたなら飲もう

ここでは共通して”食べる”とあるように、経験した物事を咀嚼し理解していく様子が描かれています。

星の色はその星の経年時間と関係していることから、”赤と青の星々”には、

単に夜空を埋め尽くす様々な星々という意味合いに加えて、

その星の経験してきた時間という意味合いも感じ取れます。

すなわち、前者の歌詞では時間性が強調されており、

時間の経過とともに流れゆく様々な物事を知覚する様子が表現されていると考えられるのです。

また、後者の歌詞では咀嚼と嚥下の様子が明確に記述されています。

もちろん、食べ物を食べているわけでないので比喩表現です。

星々を観察し、様々な知見を吟味し、理解を深めていく様子を

食べ物をよく噛んで順々に飲み込んでいく過程と重ね合わせて表現していると考えられます。

なお、“未来から過去”が「過去から未来」ではないことを次のように深読みすることも可能です。

~から [from]は物事の出発点を表すので、

過去という確実性の高い事実から未来という未規定な想像

へと向かう表現の方が、時間性を強調する場合にはより自然に思えます。

しかしながら、ここでは物事を咀嚼し理解することに主眼が置かれていたことを思い出しましょう。

つまり、無知から熟知、無秩序から秩序、巨視的構造から微視的構造というように

理解によって得られた知識がさらに精緻化する流れを強調するのであれば、

「過去から未来」よりも”未来から過去”の方が適切だと考えられるのです。

さて、アニメ尺版では上述の部分の後すぐにサビでした。

僕はアニメ尺版をずっと聞いていたこともあって、ここから続く部分にはいまだに感動させられます。

続く歌詞がどのような内容なのか、見ていきましょう!

淡々と知る

知ればまた溢れ落ちる

昨日までの本当順々と知る

http://youtube.com/post/UgkxREb1pZH8NQXB_ZKiClOy-e3QgKa6Ngpt?si=mIlEHO3nSaw2iWuy

何十螺旋の知恵の輪

解けるまで行こう

まず一番に気が付くのが、“食べる”から”知る”へと述語が変化した点です。

これまでは、食べ物を食べてよく噛み飲み込むかのように

観察や経験によって物事を知り、状況を理解する点

が強調されていました。

“食べる”から”知る”への変化は、ここからは

理解が知識として蓄えられ体系化し、内面化していく点

が強調されていることを示唆しています。

そして、”知ればまた溢れ落ちる 昨日までの本当”では

自分自身の内部に知識が蓄積し、全体像が把握できるようになってきたからこそ

様々な物事の矛盾点にも目が向き始めている様子が表現されています。

「怪獣」の語り手は、自らの知的成長を感じ取っているのかもしれません。

だからこそ“何十螺旋の知恵の輪”の魅力にも魅せられ、格闘することを決心したようです。

知れば知るほど複雑になって混乱する一方で、

その混乱さを少しずつひも解いていく過程がより一層おもしろくなる経験を

皆様もどこかでしたことがあるのではないでしょうか。

そのような感覚をたった6行で記述してしまう山口一郎さんの表現力には感嘆させられます!

ここで取り上げた4つのパラグラフでは

物事を認識し、細分化して理解し、再度統合することで包括的な知識を内面化していく過程

が詩的に表現されていました。

もっと単純に言えば、「知る」過程が描かれていたのです。

したがって、この4つのパラグラフは

群衆から”怪獣”とみなされてでも叫びたくなる”秘密”を見つけ出した過程

と位置付けることができます。

すなわち「怪獣」の語り手が”怪獣”になったのは

様々な物事を学び、知り、謎が解けるまで知的に格闘することに取り憑かれたから

なのではないでしょうか。

順番が前後してしまいますが、この「知る」過程を記述した歌詞は後半部分にも登場します。

淡々と散る

散ればまた次の実

花びらは過去単純に生きる

http://youtube.com/post/UgkxREb1pZH8NQXB_ZKiClOy-e3QgKa6Ngpt?si=kxM8Uuo6GDe7oYDg

懐柔された土と木

ひそひそと咲こう

前半部分に漂っていた知ることで成長していく高揚感とは打って変わり、

後半部分にはどこか悲壮感を感じるのは気のせいでしょうか。

この歌詞は、

自分自身の能力や身に着けた知識、あるいは社会的に受容された学説の栄枯盛衰

を表現していると考えられます。

前者の歌詞では、華やかで魅力的な”花びら”が散り、過去のものとなった様子が記述されています。

その一方で、”散ればまた次の実”では、後継が着実に頭角を現している様子が示唆されています。

さらに、後者の歌詞からは

知的好奇心に振り回されて様々な物事に手を出す高慢さを反省し、

堅実に物事を進めていこうとする意志を感じます。

また、ここでは“懐柔”という単語が特徴的だと思います。

曲のタイトルである「怪獣」と同音異義語であることはさることながら、この単語は

うまく取り扱って、自分の思う通りに従わせること

という意味があります。

すなわち、この後者の歌詞は

物事を整理し単純に考え、自分の制御可能な範囲内で深く広い知識の根を張る姿勢

が表現されていると言えるのです。

順番を前後しましたが、どのように”怪獣”となったかを示すと考えられる一連の歌詞を読むと

若気の至りかのように知的好奇心に支配され、世界の謎に挑戦し続ける姿勢から

精通した分野で着実に真理に近づいていこうとする賢者の姿勢

への変化を感じ取ることができます。

何が”怪獣”を突き動かすのか

「怪獣」の語り手が狂気の人となったのは「知る」という過程の末に真理を見つけ出したからでした。

ただ、単に知的好奇心に駆られて学習や研究を続けるだけで”怪獣”になってしまうとは思えません。

「怪獣」の語り手を”怪獣”にしたトリガーがあるはずです。

ここでは、「怪獣」の語り手が

何に突き動かされて”何度でも何度でも叫ぶ”ことになったのか

に注目したいと思います。

それが表現されているのが下記の2つの歌詞だと僕は考えています。

丘の上で星を見ると感じるこの寂しさも

朝焼けで手が染まる頃にはもう忘れてるんだ(中略)

点と線の延長線上を辿るこの淋しさも

http://youtube.com/post/UgkxREb1pZH8NQXB_ZKiClOy-e3QgKa6Ngpt?si=NOEcfsTmsE2JrfMo

暗がりで目が慣れる頃にはもう忘れてるんだ

この曲は天文学にまつわる研究活動をテーマにしたアニメの主題歌であることを思い起こすと、

前者の歌詞において

“丘の上で星を見る”行為は、星々を観察し研究を行っていることを

“朝焼けで手が染まる頃”は、研究ではない日常生活が始まる時間を

意味しています。

同様に、後者の歌詞において

“点と線の延長線上を辿る”行為は、過去の知見を踏まえて研究を行っていることを

“暗がりで目が慣れる頃”は、研究によって未解明だった事柄が解明されたときを

意味しています。

したがって、両者ともに

1行目が研究活動を指し、2行目がそれ以外の日常的行為を指す

と考えられます。

また、「怪獣」の語り手は物事を知る過程のおいて、特に研究に携わっているときに

「さびしさ」と儚さを感じているようです。

両者の歌詞を比較すると、同じ「さびしさ」に対して

“寂しさ”と”淋しさ”

という異なる漢字が採用されていることに気が付きます。

実用日本語表現辞典には、両者の意味の違いと使い分けに関して次のように記述されています。

寂しいは、人や物事の存在がなくなり、その空間や時間が虚しく感じられる状態を指す。一方、淋しいは、人間関係における孤独感や、人々のつながりが希薄であることを表す。寂しいは物理的な状況を、淋しいは心理的な状況を表す傾向がある。

https://www.weblio.jp/content/%E5%AF%82%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%A8%E6%B7%8B%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%A8%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%88%86%E3%81%91

この僅かな差にまで気を遣って表現に落とし込む山口一郎さんのセンスに驚かされるばかりです!

この違いを意識して歌詞を改めて読んでみましょう。

前者の歌詞を読むと

“丘の上”でたった一人、無数の星々で満たされた夜空を眺める自分のちっぽけな存在感と

宇宙の圧倒的広大さがもたらす虚無感が太陽の強力な光と人々の日常生活によってかき消される

という情景が浮かび上がってきます。

また、後者の歌詞を読むと

過去の知見や連綿と続く歴史のその先を見るための格闘における孤独感が

なされた発見によって状況が改善し、新たな日常が始まった瞬間に忘却の彼方へと追いやられる

という情景が浮かび上がってきます。

以上より、世界の謎に挑む覚悟を持った「怪獣」の語り手は

真理と対面し格闘する際に感じる無力感や孤立感がそこから目を逸らし世俗世界へ順応すると消失する

ことに気が付いたと推察されます。

そして、その発見が「怪獣」の語り手を

“怪獣”として”秘密”を叫び続ける狂気的な行為

へと駆り立てるのだと言えるのではないでしょうか。

“怪獣”は何を思うのか

これまで、「怪獣」の語り手の

誰も知らない秘密を手にする過程と

狂気の人とされてもそれを訴えざるを得ない状況

が描かれていることを見てきました。

最後に、残りの部分の歌詞から

“怪獣”となった語り手が世界に対して何を思うのか

という心情を読み解いてみようと思います。

まずは、「怪獣」の中でも特に耳に残りついつい口ずさみたくなるサビの部分です。

この世界は好都合に未完成

だから知りたいんだでも怪獣みたいに遠く遠く叫んでも

http://youtube.com/post/UgkxREb1pZH8NQXB_ZKiClOy-e3QgKa6Ngpt?si=uBiW9r1jFOyV6ttK

また消えてしまうんだ

非常に含蓄に富んだ詩で、非常に感動します!

「怪獣」のサビの意図をどのように解釈するかは後の章で触れるとして、

ここでは”怪獣”となった語り手の心情として、素直に受け取ることに徹したいと思います。

「知る」過程を通して真実に接近し、それを周囲に主張することで狂気の人とみなされた語り手が

一見完成された非の打ち所がない世界に知的探求の余白を見出していること

や、その一方で、余白形成の絶対性がゆえに

真実を見出し公表した瞬間に余白が姿を現し、真実が融解してしまうという葛藤

を抱えていることが表現されています。

インターネットが普及し、誰もが見かけ上平等に言葉を発することができるようになったことで

良かれと思って発した発言が文脈を逸脱して解釈され、

真意が伝わらないどころか意図せぬ内容を伝え、想像もしない方向から非難されてしまう様子

を絶え間なく見せつけられている現代人だからこそ、とても沁みる歌詞なのではないでしょうか。

「怪獣」の語り手の気付きは、心境に次のような転回をもたらします。

だからきっと

http://youtube.com/post/UgkxREb1pZH8NQXB_ZKiClOy-e3QgKa6Ngpt?si=pP3C21Qg-noSr06i

何度でもみる

この暗い夜の空を

何千回も

君に話しておきたいんだよ

この知識を

つまり、「怪獣」の語り手は上述の発見と懐疑の過程が繰り返されることを知り、

特定の人物に自ら培った知識を託すことを決心したようです。

この決意は、後半のサビの歌詞にも明確に表れているように思います。

後半部分も見てみましょう。

この世界は好都合に未完成

僕は知りたいんだだから怪獣みたいに遠くへ遠くへ叫んで

http://youtube.com/post/UgkxREb1pZH8NQXB_ZKiClOy-e3QgKa6Ngpt?si=udwfOcCXABsiEv6L

ただ消えていくんだ

前半と後半のサビの歌詞を比較すると、主体性の発現と運命の受容という変化が見て取れます。

まず、前半部分において“だから知りたいんだ”であった歌詞が、

後半部分では“僕は知りたいんだ”となっている点に着目します。

この文脈における「だから」[so, therefore]は論理の帰結を表すので、

世界の未完成性が自ずと知る行為に向かわせているという受動的意味合いが感じ取れます。

その一方で、後半部分では明確に”僕は”と記述されており、

世界の未完成性に自らの意志で立ち向かうという主体的意味合いが感じ取れます。

次に、前半部分において“遠く遠く叫んでもまた消えてしまうんだ”であった歌詞が、

後半部分では“遠くへ遠くへ叫んでただ消えていくんだ”となっている点に着目します。

前半部分において「消える」の主語は、

“怪獣”となった語り手の叫び声であり、そこに内包された”秘密”

であると考えられます。

また、~してしまう [cannot help -ing]は「せずにはいられない」という不可抗力を表すので、

懸命に努力して発した言葉が水の泡となって虚しく消え去ってしまう

ことが表現されています。

その一方で、後半部分において「消える」の主語は、叫び声ではなく

遠くへ遠くへ叫ぶ”怪獣”であり、すなわち”僕”

であると考えられます。

後半部分においては、”怪獣”となった語り手は可能な限り努力をして”遠くへ遠くへ叫んで”

結果として何も残らず、自分自身という存在そのものすら消えてしまうという事実を受け入れている

かのように表現されているのです。

したがって、サビの歌詞から「怪獣」の語り手が

世界の謎と知的に格闘して秘密を見出しては敗北し、自らの知的能力の限界を感じる過程を通じて

自分自身が自らの意思に従って知的格闘に挑んでいることを自覚し、

自分一人では完結しないという事実を受け入れ、真理の追求のためには自らの命も厭わない様子

であることが想像できます。

最後に、「怪獣」という名曲のフィナーレを飾る歌詞を見てみましょう。

でも

この未来は好都合に光ってる

だから進むんだ今何光年も遠く 遠く 遠く叫んで

http://youtube.com/post/UgkxREb1pZH8NQXB_ZKiClOy-e3QgKa6Ngpt?si=lECtJJg2TJIACuwS

また怪獣になるんだ

上述の直前のサビの歌詞では

真理を目の前にした人間の無力感や、真理のために滅私奉公しなければならないという現実

が描かれており、悲観的な現実を見せつけられました。

“でも”

「怪獣」の語り手にとってその事実は決してネガティブなことではない

ということが最後の歌詞から力強く伝わってきます。

最後の歌詞から「怪獣」の語り手は、

未完成でありながら自らの発見はいとも簡単に無効化する世界の無慈悲さや

世界の謎と対峙している際の孤独感に苦悩しながらも

未来に希望を見出し前進していく姿勢を、そして世界の謎に挑む姿勢を変えない

ことが伺えます。

そして”また怪獣になる”と高らかに宣言して、この曲は終わります。

循環する「怪獣」の世界

本章では、僕Matephysiなりに歌詞をひも解き、

「怪獣」という曲が描き出す世界がどのようなものなのかを見てきました。

特に

・どのように狂気となったのか

・何が突き動かすのか

・何を思うのか

という3つの観点から歌詞を構造化することで解釈しました。

歌詞を読むと、「怪獣」の語り手は

・経験を咀嚼し理解し、知識を蓄積し、身の程を弁えて世界の謎に挑むことで秘密を発見し

・真理探究の際に感じる無力感や孤独感、虚無感が日常生活では消失する事実に知的好奇心を刺激され

・世界の未完成さに悩まされながらも未来へ希望を見出している

と解釈できました。

そして、その過程を経た「怪獣」の語り手は

“怪獣”である自分を受け入れ、”怪獣”として世界の謎に挑み、発見を叫び続ける

のでした。

我々はこの「怪獣」という曲を初めて聞く際、

「怪獣」の語り手を世俗世界に生きる一人の人間

として認識することでしょう。

しかしながら、我々と同じ人間だと思っていた語り手は、曲の最後に

周囲から狂気の人、つまり”怪獣”とみなされることを受け入れる姿勢

であることが分かります。

したがって、この曲を2回以上聞く場合には

「怪獣」の語り手は”怪獣”として何度も登場する

ことになります。

それは、「怪獣」の語り手が

知的過程を何度も経由することで自らの信念を強固する過程を追体験

しているかのようです。

僕の解釈に則れば、「怪獣」という曲は循環構造を持っていると考えられます。

そして、1回目と2回目以降では語り手に対する認識が異なっていたように

循環構造は単なる堂々巡りを意味しません。

次章で具体的に示す通り、「怪獣」の歌詞の循環構造は

知識を得て物事に対する理解を深化することで

異なる視野・視座・視点から観察できるようになり

成長に伴ってさらに新たな発見をし、世界に対する洞察を徐々に深めていく

という、螺旋状に次元が上がっていく知的成長過程を表現していると考えられます。

以上のように「怪獣」の歌詞を解釈すると、

「怪獣」が有する構造と表現する世界は「チ。―地球の運動について―」が描く世界とつながっている

ことがより鮮明に理解できるかもしれません。

“怪獣”として世界と向き合う諸態度

これまで、まさに”だんだん食べる”ように歌詞を読解してきました。

サカナクションの待望の新曲「怪獣」にのみ興味を持っている方は、

これまでの記述でもう既に期待していた情報を得て満足してしまったかもしれません。

ただ、本記事を締めくくる前にもう少しだけ「怪獣」を掘り下げたいと思います。

本章を読めば、上述の「怪獣」解釈に至る理論的背景が少しばかり見えてくるかもしれません。

繰り返しになりますが、この「怪獣」という名曲は、非常に有名な科学史上の出来事を取り扱った

「チ。―地球の運動について―」というアニメの主題歌である

という背景を持っています。

天動説から地動説への歴史的変遷がどれほど有名かは、コペルニクス的転回という

それ以前と以後とでは物事の認識が正反対になることを示唆する慣用句にも表れている通りです。

すなわち、漫画やアニメ、そして「怪獣」の背後には

我々が無自覚に行う物事の認識に意識を払い、批判的であり続けることの意義

がメッセージとして潜在していると言えるのではないでしょうか。

したがって、「チ。―地球の運動について―」や「怪獣」の存在意義は

それら作品が鏡のように投影する現実社会にも積極的に目を向けることで発揮される

と、僕は考えています。

本章では、上記の抽象的メッセージに対する僕自身の暫定的な理解を開示することで

読者の皆様が「怪獣」を通して世界を見る目を養うきっかけを提供することを目指します。

知識偏重な社会

本章の主題である”怪獣”として世界と向き合う諸態度を取り上げる前に、

現代社会に見出される知識偏重という問題意識について、触れようと思います。

知識偏重とは、知能や知識を過度に神格化し重要視する態度のことですが、

この傾向は主に二つの側面

・大学進学率の増加に見られる高等教育の普及

・高等教育の常態化に伴う弊害

から説明できるのではないかと考えています。

高等教育の普及

文部科学省によると、2024年度には大学進学率が過去最高の59.1%に達し、

専門学校や短期大学も含めれば、87.3%の若者が高校卒業後に進学[1]しているようです。

わざわざ言及することすら憚られるほど自明な事実ですが、

全人口に占める若者の割合が加速度的に低下[2]しています。

進学対象となる若者の母数が減少している中で進学率が増加していることから

進学が高校卒業後の既定路線として社会的に認識されていると言っても過言ではないでしょう。

進学率の増加は高等教育の普及を意味し、望ましいことです。

実際、高等教育機関へ進学した理由には、自分自身の人生経験を豊かにするためだけではなく、

専門性の獲得や人脈の構築など、卒業後の社会生活を念頭に置いたものも多くみられます[3]。

そのため、若者の多くが高等教育機関での経験を通じて

立場の異なる種々の視点を内面化し寛容な精神を養うこと

の社会的効果には、個人的にも大きな期待を寄せてしまいます。

高等教育の常態化に伴う弊害

しかしながら、そのような期待とは裏腹に

高等教育機関への進学の既定路線化は大きな落とし穴にはまっている

ように思えてなりません。

より良い社会を構築するために必要不可欠だとして

大きな期待を背負う高等教育が直面している負の側面を以下では取り上げます。

固定化する格差構造

先に述べた通り大学進学率は上昇しており、その傾向は日本全国で生じています。

しかしながら、各都道府県における流入出者数[4]を見ると、地域格差は歴然としています。

分かりやすく言えば、

旧帝国大学や有名私立大学が存在する都道府県とその周辺地域は流入超過

である一方で、その他の地域は明らかに流出超過です。

日本では大学進学者の大多数が20歳前後の若者であることを考慮すれば、

高等教育の普及が未来を担う若者を特定の地域へ局在させる

状況を強化している可能性があると言えます。

また、社会学や教育学といった分野では

両親、特に父親の学歴が子どもの高学歴志向や学歴に影響する傾向が強いこと[5]や、

出身地域が大学進学に無視できない影響を及ぼすこと[6]

を指摘する研究が数多く報告されています

若者の流出に伴う地域社会の活力低下や流動性低下に伴う偏見の固着化が

地域社会の市場経済、ひいては若者の人生に影響を及ぼすことは想像に難くありません。

なお、地域や階級による格差は日本だけの問題ではないようです。

例えば、アメリカの政治学者マイケル・リンドは「新しい階級闘争」にて、

アメリカやイギリスなど欧米諸国で生じている格差構造を論じています。

彼は新自由主義的政策が行われる欧米諸国の格差社会に、

大都市エリート vs. 土着の労働者

という政治的イデオロギーから独立した“新しい階級闘争”を見出しています。

経歴の華々しさを追求するために家族や友人、地元との繋がりを犠牲にし

グローバル世界を飛び交う野心的な高学歴管理者(経営者)や専門技術者と、

慣習を重んじ家族や友人、地元との繋がりを大切にし

生まれ育った世界の中で生活する低学歴な労働者

との間の軋轢が、新たな階級闘争として格差社会を形成しているとされています。

彼の主眼はグローバル化政策の是正と民主的多元主義の提言にあると考えられますが、

「新しい階級闘争」における以下の一節は

教育格差の本質的問題として注目に値するのではないでしょうか。

欧米の階級社会は、産業革命によって、階級なき能力主義社会に変わったわけではない。むしろ、地主と小作人からなる旧来のほぼ世襲に近い階級制度が、経営者と賃金労働者からなるほぼ世襲に近い階級制度に変わっただけであり、新しい階級制度のもとで、学位は貴族の新しい称号となり、学位証書は新しい紋章となった。

新しい階級闘争 大都市エリートから民主主義を守る, マイケル・リンド(著), 施光恒(監訳), 寺下滝郎(訳), p.50.

無批判に高等教育の普及を礼賛することは、

気付かぬうちに格差の固定化を甘受することに繋がり兼ねない

ことを我々は忘れてはいけないのです。

知識労働の停滞

これまで見てきたように

特に大学進学率がおよそ60%に及ぶ勢いで増加するほど高等教育が浸透しており、

さらに、学位が豊かな生活の入門証になるという事情を考慮すれば、

高等教育機関への進学は何があっても達成しなければならないドグマであるとも言えます。

両親や親族、学校の先生や先輩はこの高等教育信仰に基づき、

良かれと思って子どもや学生に進学を強く勧めることかと思います。

さらには、大学卒業後に就く職業に対して、命を落とす危険や精神的負担といったリスクに比べて

社会的地位も賃金報酬も低く見積もられている肉体労働や感情労働に就くよりも、

教育で培った能力を発揮でき、開放的で自由な知識労働に就く

ことを期待する人々も多いでしょう。

しかしながら、現実に目を向けると、そのような幻想とは裏腹に

大卒であれば誰もが頭脳を駆使して人々を先導する立場に立つことができ、

教育投資以上の経済的・社会的恩恵を得られるわけではないという状況が見えてきます。

イギリス人ジャーナリストであるデイヴィット・グッドハートは「頭 手 心」にて、

主にイギリスとアメリカの統計データに基づき、

・認知能力が高く評価されるに至った経緯

・肉体労働や感情労働の社会的地位が低い原因

・知識労働者階級が飽和状態にある点

を論じています。

特に3つ目の観点に関して、彼はイギリスの国家統計局(ONS)の統計データが

“仕事をするのに必要とされる以上の教育を受けていた”ことを意味する“過剰教育”

という状況を指摘しているとして、次のように記述しています。

二〇一七年の同局の指摘によると、大学を卒業したばかりで大卒向きでない仕事に就いている人の数は、二〇〇一年は三七パーセントだったのが、二〇一三年は四七パーセント、二〇一七年は四九パーセントと増加傾向にある。大学卒業からしばらく(この統計では五年以上)経った時点で、大卒者向きでない仕事に就いている人の割合は三五パーセントだ。予想がつくかもしれないが、この割合は国内でも比較的貧しく大卒向きの仕事が乏しい地方のほうが、かなり高くなる傾向にある。

(中略)

二〇一七年には、一六~六四歳までのすべての被雇用者のおよそ一六パーセントが過剰教育を受けていた。(第一学位またはそれに相当する学位を取得した)大卒者のうち、過剰教育を受けていたのはおよそ三一パーセントだった。大学院卒業者も例外ではない。二〇一七年のイギリスの<技能雇用調査>によると、大学院卒業者のうち、大学院卒業資格を必要とする仕事に就いているのはおよそ半数(五一パーセント)に過ぎず、四分の一(二六パーセント)は大学の第一学位でも十分な仕事に、残りは高等教育をまったく必要としない仕事に就いている。

頭 手 心 偏った能力主義への挑戦と必要不可欠な仕事の未来, デイヴィット・グットハート(著), 外村次郎(訳), p.376-377.

そして、彼は統計データに基づく現状分析を踏まえて次のように結論付けています。

ここまで論じてきた風潮がどのような結果を生んだかと言えば、とにかくイギリスでは、職業ヒエラルキーのトップにいる人の増加傾向が勢いを失い、止まりかけている。最初にカテゴリーが考案されて以来、彼らは拡張を続けてきたが、社会的流動性の専門家として第一線に立つ学者のジョン・ゴールドソープによると、近年はどうやら「トップにあまり空席がない」らしい。

(中略)

こうしたすべてを考え合わせてみると、「高度な教育が個人に大きな恩恵をもたらし、経済に高い生産性をもたらす」という、ややシンプルな<社会人的資本論>はもはや通用しないようだ。

頭 手 心 偏った能力主義への挑戦と必要不可欠な仕事の未来, デイヴィット・グットハート(著), 外村次郎(訳), p.380-381.

すなわち、本人の資質や将来設計といった個人的問題を超えた

社会構造の機能不全によって高等教育への投資が無効化され得る

という社会的問題が存在しているのです。

彼は主にイギリスの統計データを用いてイギリス社会の状況を論じていたので

この結論を直ちに日本にも適用し、社会問題として糾弾することはできません。

しかしながら、やはり安易に高等教育普及を喜び、

進学という流れに乗ることだけが人生の最適解であるとするような風潮には

十二分に警戒しなければならないと言えるのではないでしょうか。

大学の理念の想起

これまで述べてきた通り、現状を分析すると

多くの若者が将来の好待遇な就職口の確保を見越して大学へ進学するが、

そのような進学時の立場的前提は先細りし、頼りないものとなってきている

傾向にあることが示唆されているのです。

もちろん、大学に進学する必要がないと言いたいわけではありません。

大学には、社会に出るための就職訓練校という側面の他に

大学という組織集団が成立した頃から根底を支える理念

が存在することに改めて目を向けてほしいと思うのです。

その理念とは、世俗世界から離れた環境で人類の英知を結集し

この世界の真善美を追求する姿勢を涵養する過程を通じて

社会を支える人間としての自覚と能力を自己鍛錬する

というものではないでしょうか。

重厚な理念的大学論を展開するほど僕には知識も経験もなく、本題から逸れてしまうので

詳細については将来の自分と読者の皆様のご想像を頼ろうと思います。

とは言え、近代科学の黎明期を舞台にした「チ。―地球の運動について―」や

その主題歌「怪獣」が話題になっている今だからこそ、

現代社会では役に立たないとして無視されている理念へと再度目を向け、

現実と適切な距離感を保った状態で理念を社会的に位置付けることができれば、

社会にとって有益であると言えるのではないでしょうか。

以下では、ようやく本章の主題である”怪獣”として世界と向き合う態度について取り扱います。

上述の理念が目指す一つの体現例として参考にしていただければと思います。

ポパー哲学と”怪獣”の世界

「知」と向き合う姿勢の必要性

これまで取り上げたように、知識偏重な社会に生きる我々にとって

知的であることに対して他には代えがたい価値を見出しています。

その一方で、高等教育の普及が進むことによって

知的であること自体の希少性は低下しています。

そのため、現代社会では知的能力に対して見出す価値の程度にばらつきがあることが想定されます。

では、知的能力に崇高な価値を見出す立場と

知的能力に大した希少価値を見出さない立場

は共存可能なのでしょうか。

相反する立場の相克は

インターネットやSNS上の炎上騒動

に見出すことができると考えています。

インターネットやSNSでは、炎上している人を見ない日はないと言っても過言ではないほど、

仮想空間における言葉のやり取りによって、どこかの誰かが常にバッシングされています。

明らかに社会規範や倫理規定から逸脱する行為が大衆の目に触れることによって

本質的議論が開始される事例もなくはないと思いますが、

炎上と聞いて思い浮かぶのは、建設的議論が行われることなく、

相互に自分自身の考える正義を投げつけ合う様子です。

例えば最近では、東洋水産株式会社の赤いきつねと緑のたぬきのウェブcmが炎上の対象となりました。

賛否両論が罵声のように飛び交い、炎上の論点がよく分からないまま、

結局、時間経過によって沈静化した印象があります。

もちろん、現実逃避として憂さ晴らしをしているだけなのであれば他人事として無視できますが、

この手の話題は、往々にして社会的風潮を巻き込む形で注目を集める点が厄介です。

先に述べたウェブcmの場合であれば、女性に対する偏見という観点からの疑義が中心的であり

それらはフェミニズム的であるとみなされる傾向にあったようです。

また、一個人の発言に対してだけでなく、発言者に共通する態度や属性全体に対しても意見がなされ、

それらに対する異議や批判という応酬も行われていたように思います。

ここで、フェミニズム、その中でも特にケアの倫理が

普遍性を追求する男性的道徳観と文脈依存的な女性的倫理観との違いや

その違いに付随した社会的立場の違いを認め、男女間の分断を回復しようとする前向きな試み[7]

であるとするならば、上述の言説には何らフェミニズム的要素が含まれていないことは明らかです。

前提知識がない、あるいは知らない前提が存在する可能性を想像できないままに議論すると、

自らの狭い世界における整合性に固執し、偏見や誤解に基づく分断の加速

を招きかねません。

このように、特にインターネットやSNS上での炎上を見ていると

一見すると意思疎通が可能なレベルで言葉を扱い、

知的で活発な議論が行われているように思えるやり取りだとしても、

「何か」が抜け落ちた途端にそのやり取りが徒労に終わることに気付かされるのです。

なお、後述するように、僕はその「何か」が

知的能力の可能性に対する価値観

に由来すると考えています。

したがって、知的能力の可能性に対する価値観が異なる場合、

前向きで建設的な議論は展開されず、両者の間の溝を深め分断を加速させる危険性がある

と言えるのではないでしょうか。

そして、残念ながら、現在は知的能力の可能性を低く見積もる歪曲した知性の蔓延

に軍配が上がっているように思います。

知的能力に対して正当な評価を下せるように、

我々人類は「知」と向き合う姿勢を改めて反省しなければならない時期にいると、僕は直観します。

また、そのような危機感が社会的に共感可能であるからこそ、

「チ。―地球の運動について―」や「怪獣」という作品が注目を集めているのだと感じます。

本章では、哲学者のカール・ポパーが唱える世界3論や

弟子のウィリアム・ウォーレン・バートリーが唱える汎批判的合理主義

という立場を素人ながら取り上げ、

硬直的態度がゆえに不必要に分断した社会に対する処方箋を示したいと考えています。

そして、そのような認識論上の立場を踏まえて”怪獣”を振り返ります。

汎批判的合理主義という考え方

カール・ポパーの世界3論に入る前に、

まず、ポパーの批判的合理主義をあしがかりにバートリーが発展させた

汎批判的合理主義という考え方を簡単に紹介します。

まず、名前の一部にもなっている合理主義とは、合理性を貫こうとする立場のことです。

なお、日常的な意味合いでは、合理性は

首尾一貫していて無駄がなく、論理的かつ効率的である性質

とされているように思います。

そのため、日常生活のレベルでは、合理主義は

筋の通った論理的説明に基づいて、効率的に生きる方針

のように捉えられているかもしれません。

ただし、ここではもう少し厳密な定義を持つ言葉として取り扱いたいと思います。

哲学者の小河原誠は、汎批判的合理主義を取り扱った著作「討論的理性批判の冒険」にて

合理主義を次のように定義しています。

「合理主義」とは、神秘的体験とか直観などによってではなく、議論によって、すなわち理由づけによって、ゆるぎのない論拠を追求していこうとする立場、あるいはもう少し弱い定式化のもとで言えば、可能なかぎり議論によって理由を探し求め、物事を明らかにしていこうとする立場にほかならない。

討論的理性批判の冒険―ポパー哲学の新展開, 小河原誠(著), p.14

すなわち、合理主義とは、

究極的かつ絶対的な根拠を探求し、その根拠によって裏付けられた知識の構築を目指す態度

と言えるでしょう。

しかしながら、万能に思える合理主義という立場は自己矛盾に陥ることをポパーの弟子らは指摘し、

特にハンス・アルバートはその矛盾を「ほら吹き男爵のトリレンマ」と名付けたようです。

また、バートリーは「ほら吹き男爵のトリレンマ」が生じる原因は、

合理主義に内在する絶対的な根拠に基づく基礎付けという正当化の過程

であると指摘しています。

哲学者の小河原誠は著作「ポパー[第2版]」において、

合理主義の自己矛盾である「ほら吹き男爵のトリレンマ」を次のように要約しています。

そもそも、あるなんらかの立場とか見解とか前提を正当化しようとするならば、正当化のための根拠が要求されることになろう。そして、今度はそれらがまた新たな正当化の対象とされることになり、無限後退に陥ってしまうか、あるいは正当化するものが正当化されるものによって正当化されるという循環が生じるか、またはどこかで正当化の打ち切りが生じてくるだろう。

ポパー [第2版], 小河原誠(著), p.243

すなわち、正当化を要請する合理主義を貫徹しようとすると、

正当化の無限後退・循環・恣意的打ち切りという

正当化の沼から永遠に抜け出せなくなるという自己矛盾に陥ってしまうのです。

また、そのような自己矛盾を無理矢理にでも克服しようとすると、

神や理性、科学の信仰という権威性に頼らざるを得なくなります。

そこで、バートリーは大胆にも正当化することを放棄することを提案しました。

バートリーによれば、「合理性の論理的限界」を生じさせているのは、次の二つの暗黙の仮定である。ひとつは、「批判」は必然的に「正当化」と融合されざるをえないという仮定であり、他は、正当化の基礎となる前提から、正当化をほどこされるところの結論への論理的演繹関係をつうじて、合理性を示すなんらかの性質や度合いが移転されていくという仮定である。前者は「融合性の仮定」と、そして後者は(合理性の)「推移性の仮定」と呼ぶことができよう。彼は、これら二つの暗黙の仮定の解体によってはじめて「合理性の論理的限界」の突破が可能になると考えた。

討論的理性批判の冒険―ポパー哲学の新展開, 小河原誠(著), p.71-72

上述の二つの文献を参考にして詳細な議論を省きまとめると、バートリーは

・”言明間の両立不可能な関係を指摘していく”ことで正当化なき批判を可能にし

・”帰結の非妥当性から前提の非妥当性へと進んでいく”反証可能性という「逆推移性の仮定」を採用し

あらゆる言説が批判に開かれているとする非正当化主義的批判を可能にしました。

そして、バートリーは、基礎付けや正当化を否定することで論理的限界を克服した新たな合理主義

すなわち汎批判的合理主義を打ち立てることに成功したのです。

したがって、汎批判的合理主義とは、

いかなる権威からも距離を取り、言説の批判のみによって妥当な言説を見極めていこうとする立場

と言えるのではないでしょうか。

世界3論という考え方

先ほど簡単に紹介したバートリーの汎批判的合理主義に出発点を与えたのは、

師匠のポパーが提唱する批判的合理主義という立場です。

ポパー哲学に共通する態度は、

人間は全知全能ではあり得ず、常に誤る可能性と隣り合わせであるからこそ、

一つの物事を絶対視することなく、批判に開かれておく必要性がある

という、ソクラテスを彷彿とさせる哲学的態度であると考えられます。

そして、無知と可謬性の自覚に基づき、

批判的吟味を繰り返しながら物事の理解を深めていく過程を簡潔に説明するモデルの一つとして、

ポパーの世界認識である世界3論があります。

ここでは、その世界3論を簡単に取り上げます。

ポパーによるこの世界認識は、世界3論の他に、3世界論や第三世界などと呼ばれることもありますが、

世界を3つの領域からなる階層構造とみなす

ことで、妥当な認識方法に則った、含蓄に富む豊な世界像の確立を目指したものです。

ポパーの唱える世界3論は次のようなものです。

この講演の主題は、より良い名称がないので私がしばしば「第三世界」と呼んでいるものである。この表現を説明するために、「世界」とか「宇宙」という言葉をあまり深刻にとらえずに、われわれが次の三つの世界または宇宙を区別できることを、私は指摘したい。すなわち、第一は、物理的対象または物理的状態の世界。第二に、意識の状態、または心的状態、または行動性向の世界。そして第三に、思考の、とりわけ科学および詩的思考と芸術作品の、客観的内容の世界、がそれである。

客観的知識, カール・R・ポパー(著), 森博(訳), p.123

したがって、世界3論において、この世界は次の3つの世界からなるとされています。

①物理的世界

②主観的意味における思考または経験の世界

③客観的思考、特に人間精神の産物の世界

そして、①と②および②と③という隣接する世界はそれぞれ直接的に相互作用し、

①と③の世界は②の世界を通して間接的に関係付けられると考えられています。

また、ポパーは次のように述べ、③の第三世界が

客観的かつ自律的であると同時に人工的である

という超人間的存在として認識可能であるとしています。

第三世界が虚構でなく「実際に」存在することは、それが第二世界を媒介にして第一世界に及ぼす巨大な効果を考えるとき、明らかになるであろう。われわれの無機的・有機的環境に及ぼす送電理論や原子論の衝撃を、あるいはボートを作るか飛行機を作るかについての決定に及ぼす経済理論の衝撃を考えるだけで十分である。

客観的知識, カール・R・ポパー(著), 森博(訳), p.181-182

私がここに採用している立場にしたがえば、第三世界(人間の言葉はこの一部である)は、ハチミツがミツバチの産物でありクモの巣がクモの産物であるのとまったく同様に、人間の産物である。言語と同じように(またハチミツと同じように)人間の言語および第三世界の大部分は、生物学的その他の諸問題の解決ではあろうが、人間的行為の計画されざる所産である。

各世界が直接的・間接的に関係していることによって

客観的かつ自律性を持つ第三世界が第二世界に住む人間にとって外部であり内部でもある

という認識は、我々の「知る」という行為に対して重要な知見を与えるのではないでしょうか。

そしてそのような認識は、本記事の主題である“怪獣”解釈に重要な視点を提供すると考えています。

なお、政治学者の萩原能久は、批判的合理主義を取り上げた論文[8]において、

この世界3論は以下の4つの観点

・”この認識モデルはいわゆる観察の理論負荷性という事態を明確に説明している”点

・”世界3の自律性”という観点

・”知識の進化についての独自な発想”である点

・”知識の公共性”という観点

から積極的な評価に値するとしています。

より本質的かつ詳細な議論にご興味がある方は

これまで取り上げたポパー哲学に関する著作を参考にしていただきたく思います。

“怪獣”がいる世界

さて、これまで紹介した知見を踏まえて、改めて「怪獣」の世界を振り返ってみましょう。

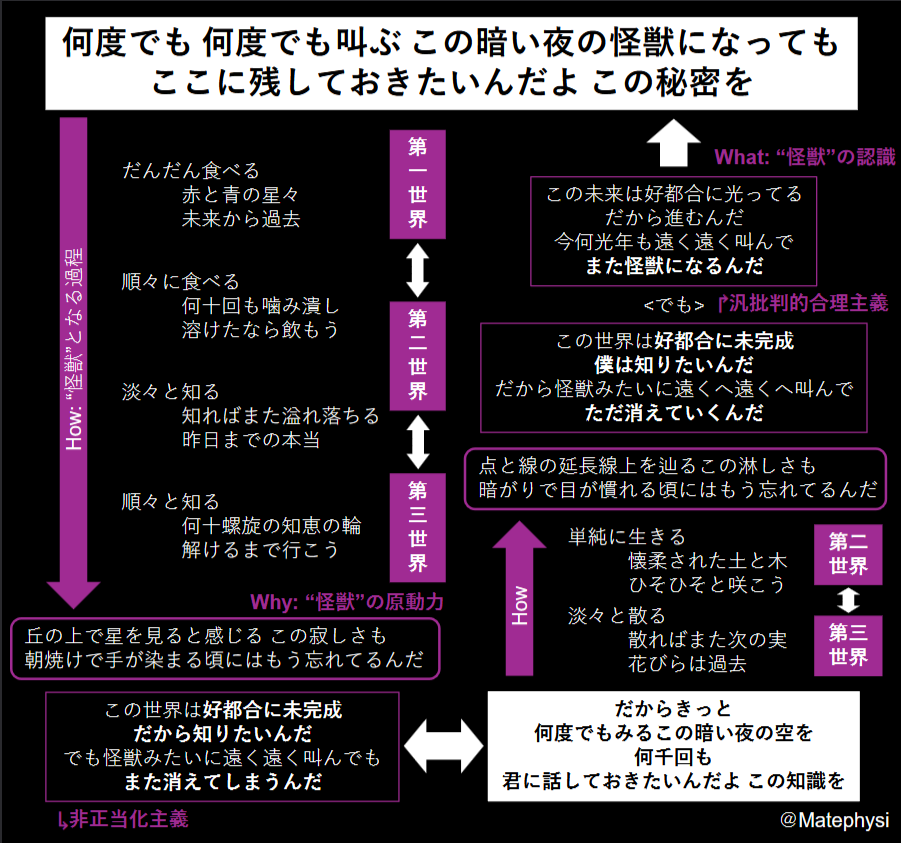

上図は第二章で記述した点も説明的に追記した「怪獣」の階層構造です。

以下に続く記述の理解の参考にしていただければと思います。

世界3論的解釈

まずは、僕が「怪獣」の語り手が”秘密”を見出した過程であるとみなす

[How: “怪獣”となる過程]という部分に注目します。

“食べる”から”知る”へと述語が変化している点が象徴的であることや

“散る”や”生きる”から、知識や学説の栄枯盛衰を比喩的に表現していることは既に述べました。

ここでは、単語を詳細に眺めてみます。

この歌詞を読むと、

“星々”や”未来”, “過去”が「咀嚼」され、”本当”として認識された一方で、

それが本当ではなかったことに気付き、未解決な”知恵の輪”を見出す

という流れを見て取ることができます。

“星々”, “未来”, “過去”は物質や物理的状況を表す単語であり、第一世界の住民です。

その一方で、「咀嚼」は人間の行動であり、第二世界の住民です。

そして、”本当”や”知恵の輪”は人間の認識であり、第三世界の住民です。

さらに、”だんだん食べる”や”知ればまた溢れ落ちる”と言った表現は、「怪獣」の語り手が

相互に関係付けられた3つの世界を行き来している様子

を描写しています。

比喩表現なので多少取り扱いに苦戦しますが、同様に考えると

“次の実”や”花びら”は知識の比喩表現として第三世界の住民であり、

“生きる”や”咲こう”は人間の行為の比喩表現として第二世界の住民です。

単語の性質に基づく帰属に加えて、第二章で触れた通り、「怪獣」の歌詞には

何度も繰り返し聞くことによって「怪獣」の語り手の知的成長過程を追体験できる

循環的構造を見出すことができます。

この循環構造は、3つの世界が我々人間が住む第二世界を通じて相互に関係し合うために

第三世界が自律的でありながら人工的でもあり、第三世界の客観的知識が第一世界を豊かにする

という世界3論が示唆する知識の蓄積・進化過程とも合致すると言えます。

したがって、「怪獣」の語り手が物事を知り”秘密”を見出した過程は、

世界を3つの階層構造で捉え、次元の異なる各世界の絶え間ない往来によって知識を蓄積・進化していく

とする世界3論の要素を大いに含んでいると言えるのです。

汎批判的合理主義的解釈

次に、僕が「怪獣」の語り手の世界認識が反映されているとみなす

[What: “怪獣”の認識]という部分に注目しましょう。

“この世界は好都合に未完成”という歌詞は、YouTubeのコメント欄を見てみると

非常に核心を捉えた秀逸な表現だとして人々の心を射抜いているようです。

この世界が既に完成されたユートピアのようなものと捉えている人が存在するのかは謎ですが、

直観に訴えてくるこの歌詞も、汎批判的合理主義的的立場から説明できます。

さて、前半部分の歌詞(上図左下)では、

この世界が未完成であることが知的行為を刺激するが、

知り得た事実が簡単に価値を失ってしまう様子

が描かれていました。

ここで、批判的合理主義は、古典的な合理主義が有する論理的限界である

「融合性の仮定」と「推移性の過程」を克服

した考え方であり、最大の特徴は

正当化するという態度そのものを放棄した非正当化主義的批判が可能

という点であることを既に紹介しました。

すなわち、この世界が未完成であり、知った内容もたちまち”消えてしまう”とする視点は、

この世に存在するのが真・偽ではなく、妥当・非妥当である

とする非正当化主義的立場と合致すると言えるのです。

さらに、後半部分の歌詞(上図右上)では、先ほどの観点に加えて、

この世界が未完成であることに主体的に向き合うとともに

真実に到達することが困難であるという事実を積極的に受け入れる様子

が描かれています。

そして、「怪獣」の語り手が

未来に希望の光を見出し、

狂気の人として嫌煙されることを厭わず、真理に向かって前進する意思

が描かれています。

これは、まさに

権威性に依存した正当化という思考停止に甘んじることなく、

不確定性を内包したまま批判に曝され続けることを受け入れることで、

この世界に対する妥当な認識を得ようと覚悟する

という汎批判的合理主義と合致すると言えるのです。

“怪獣”の叫び声

これまで紹介したポパーの世界3論という立場を採用すると、

我々人間は次元の異なる世界を行き来しながら、客観的な知識を蓄積し、世界像を構築していく

と考えることができるのではないでしょうか。

そして、そのような世界認識過程において重要な態度が

自らの知的能力に奢らず理性を過信せず、批判的吟味に曝されることを受け入れるとともに

一切が正当化され得ない状況下においても普遍性を追求する覚悟を持つ

というポパーやバートリーの汎批判的合理主義的態度であると言えるのではないでしょうか。

さらに本章では、「怪獣」の歌詞の内容や構造を振り返ることで

「怪獣」にも上述の世界3論や汎批判的合理主義という立場を見出すことが可能である

ことを示しました。

最後に、ポパー哲学という立場から「怪獣」の”怪獣”らしさを考察して締めくくろうと思います。

さて、もし仮に批判的合理主義を支持するとしても、正しい理論として他人に強要するのであれば

それは「決して理性を使いこなせない」とする立場を逸脱しているので、自己矛盾してしまいます。

とは言え、多少なりとも強制的に他人に訴えることなしには、

より良いと考えられる世界を実現する可能性すらなくなってしまいます。

このような態度決定の問題にどのように対処すれば良いのでしょうか。

当然のことながら、意見や価値観の合う人々同士だけで集まる排外的態度や、

人それぞれだとして全ての物事を相対化したり、普遍性に対する意識を捨て去るような姿勢

へと挫折していくことは避けなければなりません。

ここで、手も足も出ないような矛盾した状況を打破するのが

“怪獣”の叫び声であると言えるのではないでしょうか。

すなわち、”怪獣”の叫び声とは

真でない暫定的結論であることを自覚した言説を、自己矛盾する危険を冒しながらも訴える切実な声

であると捉えることができるのではないでしょうか。

改めて、「怪獣」が「チ。―地球の運動について―」のアニメ主題歌であり、

原作漫画が天動説と地動説の変遷過程を創作した物語であることに立ち返ります。

地動説提唱の過程は、コペルニクス的転回という慣用句に象徴されるように

これまでの認識が180度変わってしまった過程です。

またそれは、直接的ではないにせよ、聖なる神による支配の終焉を招き、

世俗世界の独立した個人によって営まれる近代社会を誕生させました。

ただし、科学史や科学哲学の本[例えば9]をいくつか読めばすぐに分かる通り、

上述の流れを加速させたコペルニクスやガリレオ、ニュートンといった人物らは

決して神に反旗を翻し、自己都合で社会を転覆させようとする野心的革命家

などではなく、むしろ時の権力者によって歪曲されて利用されていた

神という聖なる存在を擁護せんとする志向性をもつ敬虔な信者であったようです。

とは言え、常識と受け入れられており、自分自身も少なからず恩恵を受けている概念に対して

根本から変質させてしまうほどの批判を加える行為が恐ろしいものである事実は変わりません。

以上のことから、サカナクションの新曲「怪獣」が

・合理的に擁護可能な認識論に基づく知的過程を描いている点

・どれほど妥当な方法論であるとしても、既存の構造を覆してしまう狂気を有している事実

という2つの観点を詩的に描き出し、

人類の知的営みに内在する高貴さと残酷さを怪獣になぞらえて表現した極めて含蓄に富んだ名曲

であることが確信をもって言えるのではないでしょうか。

現代社会に対する叫び声

本章の冒頭では、インターネットやSNS上での炎上事例を取り上げて

お互いがお互いの認識可能な世界の中での正義をぶつけ合うことによって分断している様子

が感じ取られることを述べました。

例を挙げるときりがないので触れませんでしたが、他にも

コロナ禍という不安定な状況において、学問の副産物的役割でしかない未来予測が過度に期待を集め

その期待の裏切りの結果として大きな混乱と失望を招いたことや、

一部の人々による専門という優位性を利用した越権的な振る舞いの常態化など、

知的行為にまつわる問題は山積しています。

結果として、知的であることの価値が不当に低く見積もられているのではないでしょうか。

さらには相対主義やご都合主義、拝金主義によって知的であることを無効化し、

営利や実績に直結しない知的行為に価値を見出すことを無駄だと揶揄する傾向すら感じます

つまり、現代社会の状況は客観的で自律的である第三世界を共有する可能性を極端に狭め、

広大で未完成で可能性の溢れる世界の中の限定的な領域でのみ孤軍奮闘するしかなくなり

問題視される格差や対立、偏見を加速させる方向に進んでいるのではないかと危惧しています。

当然、現代社会で生じている知性に対する反発がすべて不適当である

と考えているわけではありません。

知性それ自体や知的である状態に対する評価と、それらによって生み出された事物の評価を区別し

そもそも人間は知性を完璧に運用することができないため、

産出される事物はすべて不都合な事情を含んでいる

ことを受け入れた方が良いのではないかと考えているのです。

それは、知性や知的能力に価値がないことを意味していません。

むしろ、知性や知的能力に絶対的な価値を見出すからこそ、

それらを完璧に使いこなすことのできない我々人間との間に埋まらない空白を自覚し、

そこに可能性や解放感、そして寛容さを見出すことができるのではないかと考えているのです。

先に簡単にまとめたポパーやバートリーの立場は、言葉による表現上は

知的能力を過大評価しないよう警戒することを意図していますが、

僕は知的能力そのものの可能性を信頼する価値観を逆説的に見出します。

すなわち、我々人間の可謬性は、決して人間や理性が万能でないからではなく、

我々人間が理性を完全に使いこなすことが不可能であるからだと捉えることで

現代社会の閉塞感を打破する寛容な姿勢を普及させたいのです。

ここで述べた認識方法における課題や矛盾、思想上の歴史などに対する僕の理解は未だ不十分なので

仮説として議論に値する主張なのかすら怪しいところです。

今後も色々と経験し勉強して、見識を深めていきたいと思います。

しかしながら、幸運なことに、これまで述べた課題とそれに対する対処法が

日本を代表する人気バンド サカナクションの待望の新曲「怪獣」にも表現されている

と言うことができることが分かりました。

この曲は全世界に公開されてすぐに各種配信プラットホームでヒットチャートに選出され、

高い興味関心と肯定的評価を受けていることは明らかです。

「怪獣」や「チ。―地球の運動について―」という人気漫画・アニメが高い関心を集めているように、

・知的な態度とはどのようなものであるのか

・それを適切に養い、かつ適切に利用していくにはどうすればいいのか

についても関心を持っていただき、ひいては

・知的態度の涵養を担ってきた大学ないし教養教育に対する意識や処遇

についても関心を持っていただければと思います。

そして、そのような関心を持つ入口の一つとして、本記事が活用されることを願います。

うつと”怪獣”の世界

「ポパー哲学と”怪獣”の世界」では、新曲「怪獣」の歌詞の読解に対して

認識論的観点から説明をしました。

明確に関係性を言及してはいませんが、

やはり「チ。―地球の運動について―」というアニメ主題歌として作成された曲なだけあって

認識論的立場を踏まえて解釈すると「怪獣」が極めて含蓄に富んだ作品であることが分かりました。

本記事の最後に、サカナクションのボーカル山口一郎さんが患ったうつ病に着目したいと思います。

冒頭にも述べた通り、うつ病と「怪獣」の関係性に敢えて触れる理由は、我々視聴者には

勇気をもってうつ病を公表し、病気との共生を模索する様子を包み隠さず見せる山口一郎さんや

それを全面的に支えるバンドメンバーと関係者の意図を積極的にくみ取る姿勢

が必要であると考えているからです。

そして、否定神学的方法によって、うつ病という脳の機能不全が

逆説的に脳を駆使することを要請する知的活動の実態を浮かび上がらせる

と考えられるからです。

では、否定神学的方法とは、どのようなものなのでしょうか。

後のうつ病の精神病理に関する記述の前提知識も含むので、少しばかり脱線して補足します。

精神科医の斎藤環は著書「イルカと否定神学」において

精神分析の祖であるフロイトの後継者を自称するジャック・ラカンの否定神学的側面を

訓詁学的には不正確な点を含む可能性を持つ要約であると注釈を加えながら、取り上げています。

ラカンはフロイトのエディプス・コンプレックスという概念を発展させ、

人間を「欠如の理論」によって逆説的に説明しようとしたようです。

斎藤氏が記述するラカンの「欠如の理論」の概要は次のようなものです。

子どもが母親に対して抱いている近親相姦的な願望は、母親の万能を信ずることに通じます。こうした母親存在は象徴的に「ファリック・マザー(ペニスを持った母親)」などと呼ばれることがあります。この、密室的で近親相姦的な空間を破壊しにやって来る存在があります。そう、父親です。

父親の存在に接することで、子どもは大きなショックを受けます。まず子どもは、母親には父親のようなペニスがないことを発見します。ペニスの欠如は、母親が万能ではないことを意味します。不安になった子どもは、母親に欠けているペニスの代わりに、自分自身が母親のペニスになろうとします。

これももちろん幻想ですが、長くは続きません。なぜなら、母親が本当は別のものを欲していることがわかってしまうからです。それが「父親のペニス」というわけです。(中略)

ここに至って、はじめて代替物、すなわち「象徴」が必要となります。子どもはペニスの象徴(=ファルス)を作り出すことで、母親(=世界)におけるペニスの欠損を埋め合わせようとします。これは、ペニスの実在性をあきらめて、その模造品で満足しようという、大きな方向転換を意味しています。

イルカと否定神学―対話ごときでなぜ回復が起こるのか, 斎藤環(著), p.33-34.

すなわち、乳幼児は母親という万能な世界が父親によって破壊されることで、万能な世界像を諦め、

万能の欠如を埋める動機付けを内面化する

というのが、ラカンの「欠如の理論」の概要であると考えられます。

そして、人間は自分自身に諦めや欠如を内包している空虚な存在であるからこそ、

人間は否定によってのみ定義可能な存在であるとするのが

否定神学的方法だと言えるのではないでしょうか。

したがって、繰り返しになりますが、うつ病と「怪獣」の関係性を取り上げる理由は、

知るという行為を客観的に把握する上でうつ病は重要な役割を果たしたと考えられるからです。

さて、うつ病と「怪獣」の関係性を強調する理由について補足を加えながら再度述べました。

最後にもう一つ、理由を付け加えておきましょう。

上述の「怪獣」解釈では、歌詞の循環構造を知的成長過程と重ね合わせることで

真理を見出す可能性のある将来に対して前向きに前進していく姿勢

として「怪獣」の語り手の態度を捉えてきました。

もちろん、歌詞に”この未来は好都合に光ってる”とあることから

この解釈が完全に見当違いであるとは言えません。

しかしながら、

・”暗い夜の怪獣”や”消えていく”, “寂しさ”, “淋しさ”など否定的ニュアンスのある単語が登場する点

・自分自身の認識を疑い、真理の前では常に敗北せざるを得ない知的営みが有する負の側面

・「怪獣」作成時に山口一郎さんはうつ病に苦しんでいた点

を考慮すると、「怪獣」の語り手が明るく前向きに世界と向き合っていると考える必然性はない

と言えるのではないでしょうか。

単純に言えば、前向きな姿勢で同程度に前進したとしても、

前進後に当人の置かれた状況が肯定的か否定的かは

それが基準点より前方側からの前進であるか基準点より後方側からの前進であるかに依存

する点を考慮しなければならないのです。

したがって、これまでの「怪獣」解釈が

「怪獣」が描いている世界の片一方の側面しか示せていないのではないか

と考えられる点も、うつ病と「怪獣」の関係性に言及したい理由です。

以上の観点から、本章ではうつ病と「怪獣」との関係性に着目することで

「怪獣」の世界を余すことなく把握して

サカナクションや山口一郎さんからのメッセージを全力で受け止める

ための土台構築の一助となることを目指します。

なお、下記の記述は文献を参考にした一般的な認識を基準としており、

特定の個人への言及は意図していない点に注意してください。

また、日常生活に支障をきたしかねない心身の不調を感じる方は

独断や伝聞に基づく自己判断ではなく、専門医による診察や指導に従うことをお勧めします。

現実感の喪失

臨床の場において、うつ病などの精神疾患の診断は

患者の自覚症状の内容とその継続時間に基づき判断されることが多いようです。

また、日本では医者の判断基準の指標として、

アメリカ精神医学会が作成するマニュアル(DSM)が広く採用されていることが知られています。

では、うつ病にはどのような特徴があるのでしょうか。

精神科医の内海健は著作「気分障害のハード・コア」にて、

臨床の場で出会ううつ病患者を次のように一般化し表現しています。

うつ病の患者は、自分のなかに、いいようのない「不快な(morbid)」かたまりを抱いてやってくる。「つらい」といえばつらいのだが、それで意を尽くしているとは思えない。「さっぱりしない」、「重苦しい」、「気分がすぐれない」。確かにそうなのだが、どこか核心に届かない。

(中略)

患者は、他者から絶望的に隔たれている。こびりついた頭、けだるい身体、滞った意思。それだけではない。周囲が、そして世界が反応してこないのである。かろうじて絞り出したことばに、社会は応答しない。取り残された患者の中には、残響として「自分は無価値だ」というシニフィエがとぐろを巻くことになる。

気分障害のハード・コア 「うつ」と「マニー」のゆくえ, 内海健(著), p.44-45.

そして、うつ病患者の回復過程や臨床医としての経験を言語行為論の観点から考察することで、

うつ病の本質的特徴を次のように表現しています。

うつ病患者の場合、彼の日常の現実を構成するはずのフィクションが機能しなくなっている。社会、組織、あるいは役割といったフィクションが、もはや彼に応答しない。この無意味となった、空虚となったあり方そのものが、うつ病者の苦痛の本体なのである。それゆえ、日常的な「癒しの言説」が通用しないのは、あたりまえのことなのである。

気分障害のハード・コア 「うつ」と「マニー」のゆくえ, 内海健(著), p.48.

したがって、うつ病の特徴として現実感の喪失が挙げられます。

すなわち、うつ病とは、気付かぬ間に現実世界から遊離しており、着地点を見失い、

疎外感とともに生かされていることが自覚されている状態と言って良いのではないでしょうか。

対象喪失という精神病理

彼はさらに、フロイトとクラインの論考に基づきうつ病を引き起こす精神病理を議論しています。

少しばかり長く込み入ってしまいますが、

「怪獣」世界の解釈につながると信じて話を進めようと思います。

なお、以下の議論ではフロイトのエディプス・コンプレックスという概念が

暗黙裡に前提とされていると考えられます。

ラカンの否定神学的側面を紹介した際にこの概念を簡単に取り上げているので、参考にしてください。

まず、フロイトのメランコリー論に基づきうつ病の精神病理を考える上で重要な概念が

強い感情的関心を持った対象を失うことを意味する「対象喪失」です。

そして、次のような過程をたどり対象喪失が自己喪失を引き起こすことが

病気の引き金となるようです。

自己はこの対象に尽力してきた。たとえばそれは勤めていた部署や、献身してきた家族である、彼らはそれを自己の環境のようなものとしてエラボレートしてきた。それゆえ対象というよりは、ミリューのようなものであり、それと一体化していたのである。そしてこの対象に依存し、そして庇護されてきた。それゆえ彼らにとって対象喪失は即、自己喪失となる。ここが通常の対象喪失における悲哀と異なる点である。

気分障害のハード・コア 「うつ」と「マニー」のゆくえ, 内海健(著), p.215

すなわち、うつ病においては自分自身と同一化していた対象が喪失することで、

空っぽな空虚感に支配されると言ってもよいのではないでしょうか。

また、自我と同一化された対象喪失、すなわち自己喪失によって

見捨てられた存在としての自我を見出すというトラウマが生じると述べられています。

このとき、自我を見捨てられた存在とみなす視点が母や父という”ある特別な審級”であり、

それぞれから対象の論理と自己および主体の側の論理を見出せるといいます。

対象の論理

対象の論理として母の審級を考察するために、同書で内海氏は

クラインの抑うつポジション(Dポジション)を、それが含むバイアスを払拭したうえで

・”良い対象と悪い対象がはっきりと弁別されるようになる”

・”良い対象と悪い対象が同じ次元にある”

という前提を有しており、このような前提に立つことで全体対象が立ち現れるとする概念

であると記述しています。

そして、次のように“抑うつポジションに内在する根源的喪失”を説明し、

喪失の克服と全体対象の獲得に失敗したとき、うつ病という症状が現れると説明しています。

乳房から分離されたとき、言い換えるなら、乳房を剥奪されたとき、乳児は全体としての母親を見出す。つまり全体対象は、離乳という犠牲をはらって、はじめて見出される。ここで起きる剥奪はトラウマと言い換えてもよいだろう。つまりそこには欠如が刻み込まれているのである。

(中略)

つまりわれわれは、トラウマ的なものとの遭遇を契機として全体対象を得るのである。それゆえ、より厳密に言うなら、悪い対象によってすでに傷つけられたものとして全体対象は見出されるのであり、良い対象とは傷つけられる以前にあったと想定されるものである。

気分障害のハード・コア 「うつ」と「マニー」のゆくえ, 内海健(著), p.223-224.

それゆえ、抑うつ不安、つまりは悪い対象が良い対象を破壊するのではないかという不安には、否認の機制が差し挟まれている。なぜなら、すでに対象は傷つけられているのであり、「破壊してしまうのではないか」ではなく、「破壊してしまった」という取り返しのつかなさこそ、本来抑うつと呼ぶべきものだからである。そして喪によってそれが乗り越えられたとき、全体対象は成立するのである。

すなわち、剥奪というトラウマによって全体対象を発見したという事実と

見出された全体対象の欠損が自分のせいではないだろうかという不安、そしてそれらの否認

がうつ病を引き起こすと言えるのではないでしょうか。

自己および主体の側の論理

さらに、既に破壊された状態として発見される全体対象に対して

“お前が壊したのだろう”, “壊したことを認めよ”というように

対象破壊の責任を問うてくる父の超越論的審級の存在が次のように作用すると説明しています。

このように、超越論的審級は内容的にも、そして形式的にも理不尽な要求をしてくる。しかし実は、この引き受けようもないことを引く受けることが、主体になるための条件なのである。「ノー」という選択肢はない。それは主体であることを放棄することにほかならないのである。それでもなお「ノー」というのであれば、法外な者、局外の者にならざるをえない。この理不尽さを引き受けるというパトスが、主体であるためにはくぐりぬけなければならないものである。

(中略)

リアルな剥奪は自己を目覚めさせ、超越論的審級はそれを主体化させる。マルクスをもじるなら、一度目は悲劇的なものとして、二度目は象徴的なものとしてやってくる。そして、超越論的審級はリアルなものを書き直す。「お前が壊したのだろう」という理不尽な責を負わせるかわりに、「対象はあったのだ」ということを与え返す。

気分障害のハード・コア 「うつ」と「マニー」のゆくえ, 内海健(著), p.228-229.

すなわち、父の審級は母の審級によって見出された全体対象の毀損の責任を問いただし、

責任を受け入れることで自己の確立が可能になり、

対象喪失が「喪失」として認識されることによって全体対象の把握が可能になる

と言えるのではないでしょうか。

うつ病の発症メカニズム

内海氏は以上の観点、すなわち、母と父の審級の作用と対象喪失という観点を踏まえて

うつ病の発症メカニズムを次のように説明しています。

では、うつ病の発症はどのように考えればよいのだろうか。すでにみたように、一体化した対象関係が保てなくなるとき、発症のリスクは高まる。いうなれば第二の喪失である。この第二の喪失が起こると、それは第一のメタサイコロジカルな喪失へ、そしてさらには見捨てられへと通底することになる。つまりは超越論的審級によって補填されていたリアルな傷が剥き出しになろうとする。これが発症の機制である。

気分障害のハード・コア 「うつ」と「マニー」のゆくえ, 内海健(著), p.230.

しかし多くの場合、ここで罪悪感が発動する。自己は、超越論的審級からの強迫的復元の要求に応えられないふがいない者として自分自身を責めるのであるが、それによって傷が剥き出しになるのが回避されることになる。

以上のことから、うつ病は、母と父の審級という

・自己と同一化していた対象が剥奪されることによって立ち現れる全体対象という認識過程

・剥奪により破壊された全体対象に対して破壊の責任を強要されることで主体性を獲得する過程

・責任を引き受けることによって、全体対象を失われたものとして適切に把握する過程

が適切に遂行されなかった結果として生じると言えるのではないでしょうか。

なお、余談ではありますが、内海氏は超越論的審級の作用の減衰および罪悪感の低下に注目し、

現代社会において増加傾向にある、いわゆる新型うつ病と古典的うつ病の違いを考察しています。

本章では、あくまでうつ病の一般的認識を知る目的で引用したのでこれ以上は取り上げませんが、

うつ病や躁鬱病に関する論考も収められているので、興味がある方はご一読いただければと思います。

“怪獣”のメンタリティ

さて、簡単に紹介したうつ病の精神病理の観点を踏まえて「怪獣」の世界を振り返ってみましょう。

特に「怪獣」の語り手の精神面に焦点を当てたいと思います。

第二章で詳しく考察した通り、「怪獣」の語り手は

周囲の人から狂気とみなされることを厭わず”秘密”を叫び続ける覚悟をした人

でした。

しかしながら、前向きで力強い態度の背後に、どこか悲壮感を感じ取ってしまいます。

「怪獣」の語り手に悲壮感を感じてしまう原因は

・「怪獣」の語り手は”怪獣”になることを望んでいたのか

・「怪獣」の語り手を何が駆り立てるのか

・「怪獣」の語り手の目標は達成できるのか

という観点と関係しているのではないでしょうか。

“怪獣”になりたかったのか

まず、「怪獣」の語り手が

果たして”怪獣”として生きていくことを望んでいるのか

に着目したいと思います。

さて、僕がこの曲に見出す最大の特徴は、歌詞の循環構造でした。

すなわち、「怪獣」を初めて聞く場合は、語り手は我々と同じ人間として、

「怪獣」を二回目以降に聞く場合は、語り手は”怪獣”になる覚悟を持った人間として

振舞っているかのように解釈することができるのでした。

そして「怪獣」の語り手は、各循環の終着点で”また怪獣になるんだ”と

怪獣のように狂気の人としてみなされることを受け入れる姿勢を最終的に見せていました。

では、各循環の出発点における”この暗い夜の怪獣になっても”は、どのように解釈できるでしょうか。

まず、「怪獣」の語り手がまだ”怪獣”になり切れていない場合を考えてみましょう。

~となっても [even if]は可能性の低い物事に対する仮定を表すので、回りくどく言い換えれば

万が一、この暗い夜の怪獣になってしまう場合を想定したとしても

となります。

すなわち、ここでは「怪獣」の語り手は

自分自身が”怪獣”になってしまうことを想定していません。

怪獣がネガティブな意味合いであることも考慮すると、これは例えば、

「犯罪者になっても○○する」と言った場合に

○○するために実際に犯罪者になろうとしているわけではないことと同じです。

次に、「怪獣」の語り手が”怪獣”であることを受け入れている場合を考えてみましょう。

~となっても [after being]は実際になってしまった後の状態を表します。

これは例えば、「夜食を食べても○○する」という表現と同等だと考えられます。

この場合は「怪獣」の語り手が”怪獣”になった経緯を調べることで

“怪獣”になることを望んでいたのかどうかが分かります。

もちろん、第二章でも考察したように、

「怪獣」の語り手は”怪獣”になることを望んだわけではなく、

“秘密”を叫ぶことを望んでいます。

すなわち、「怪獣」の語り手は

自らの願望のために”怪獣”であることを受け入れただけであって、

“怪獣”になることそれ自体を望んでいたわけではありません。

したがって、「怪獣」の語り手は一貫して

自ら怪獣になろうとしたことはない

と言えるのではないでしょうか。

“怪獣”を突き動かすものの正体

第二章では、「何が”怪獣”を突き動かすのか」にて、

真理と対面し格闘する際に感じる無力感や孤立感は

そこから目をそらし世俗世界へ順応すると消失するという気付きが

“怪獣”として”秘密”を叫び続ける狂気的な行為へと駆り立てる

と解釈しました。

ここでは、「怪獣」の語り手を“怪獣”であり続けさせる原動力の内実に着目したいと思います。

すなわち、「怪獣」の語り手にとって

なぜ研究活動を営んでいる際に感じる無力感や孤立感の消失が原動力になるのでしょうか。

それを理解するためには、先ほど簡単に紹介した全体対象の把握の過程が重要であると考えられます。

全体対象を把握する過程では、我々は母と父の審級の作用によって

全体対象を喪失したものとしてのみ認識することができるのでした。

全体対象を理想的な世界や真理と捉えて考えれば、我々は

未完成な世界や不完全な事実を通してしか理想的な世界や真理を見据えることができない

と言えるのです。

したがって、「怪獣」の語り手もまた一人の人間として欠如を内包しているため、

理想や真理からの距離を埋め合わせんとする行為やその挫折により生じる無力感や孤立感が

真理と対峙しているという実感を保障している

と考えれるのではないでしょうか。

そして、”寂しさ”や”淋しさ”が”朝焼けで手が染まる頃”や”暗がりで目が慣れる頃”には忘れ去られる

という体験は、理想や真理という全体対象の存在を忘却しており、

自分自身が全体対象を喪失した存在である事実をも忘却していること

を「怪獣」の語り手に直観させているのではないでしょうか。

以上のことから、我々人間は全体対象を喪失した存在であるために、

全体対象の喪失を補うための行為の結果生じる無力感や孤立感は真理と対峙している証左であり、

また、それらが忘れられた状態は真理を想定できていない状態を意味するという危機感が

「怪獣」の語り手が”怪獣”であることを受け入れる原動力となり得るのではないでしょうか。

“怪獣”は目的を達成できるのか

最後に、”秘密”を叫び続けることにした「怪獣」の語り手は

そのような自己犠牲の結果として目的を達成することができるのかに着目したいと思います。

ここで、第二章でも言及した「怪獣」の舞台設定から、「怪獣」の語り手の目的とは

狂気の人だとみなされても”秘密”を人々に伝え、残しておくこと

でした。

したがって、「怪獣」の語り手は自らの発見を残しておくことはできるのでしょうか。

“遠く遠く叫んでもまた消えてしまうんだ”や”遠くへ遠くへ叫んでただ消えていくんだ”とあるように、

「怪獣」の語り手は

自らの「叫ぶ」という行為が期待した効果を発揮することなく虚しく消え去っている事実や

「叫ぶ」という行為の先には自滅する未来しかないこと

を実感していることが推察されます。

もちろん、これは決して「怪獣」の語り手に原因があるのではありません。

これまで取り上げた諸概念にも象徴されている通り、

人間は全知全能ではなく、全ての物事を知り尽くすことはできず、

そもそも「全ての物事」という象徴自体が、人間の欠如に由来して表出する概念である

と考えられるのです。

すなわち、原理上「怪獣」の語り手が”何十螺旋階段の知恵の輪”を解明しつくすことはできず、

また、たとえそれが些細なことであれ、発見した知見を世に問うても手応えを感じていないことから、

「怪獣」の語り手の目的が達成することはないと言えるのではないでしょうか。

うつ病との狭間としての”怪獣”

これまで、「怪獣」の語り手のメンタリティに焦点を当て考察することで

・”怪獣”になることを望んでいたわけではないこと

・人間が欠如を内包した存在であるからこそ、真理や理想を追求できることに気付いていること

・人間が持つ原理上、目的の達成は極めて困難であり、その事実を自覚していること

が明らかとなりました。

これらの側面は、人間本来の性質に由来するものであるため、

極めて現実的な描写であり、何ら病的なものではありません。

むしろ、全体対象の喪失の埋め合わせや、困難な目標を達成するための努力は

生きるために必要な欲望や活力を引き出す重要な要素であり、健全であるとすら言えます。

しかしながら、上述の通り、

万能な世界であった全体対象の喪失やその責任の引責を否認することでうつ病は発症し、

社会的に受け入れられている神話から疎外されることでうつ病の苦痛に苛まれる

ことになるのでした。

いま、「怪獣」の語り手は

誰も見向きもしない”秘密”を知り、世界の謎の解明へと翻弄することで

社会を支える神話を自ら進んで解体しており、

しかしながら、そのような行動が“怪獣”という狂気な人として嫌煙される事実

に気が付いています。

また、そのうえで、最終的には“怪獣”であることを受け入れたのでした。

したがって、理解されず不可能かもしれない課題に取り組むという不安定な状態において

“怪獣”であることを受け入れる態度は、自分自身のアイデンティティを守る態度である

と考えられるのではないでしょうか。

すなわち、うつ病と「怪獣」の関係性に注目すると、

“怪獣”は「怪獣」の語り手を現実世界へと引き留める抑止力的態度

であると言えるのではないでしょうか。

うつ病と現実世界との狭間として”怪獣”という態度を捉える解釈は、

うつ病という精神病が極めて日常的に存在し、

風邪や胃腸炎のように油断すると罹患してしまう病である

という僕自身の固定観念が影響しています。

しかしながら、この認識は山口一郎さんのYouTube生配信での発言からもくみ取れるように思います。

YouTube生配信にて、山口一郎さんは

うつ病を公表し長期間の療養に入るまではまとまった休暇を取ってこなかった

と反省しており、時々行われる深夜対談ではリスナーの体調を気遣って

心身ともに無理をするといずれ限界がきてしまう

という自らの経験に基づく心配をしていたように記憶しています。

したがって、先に述べた僕自身の固定観念は、程度は違えど、

山口一郎さんのメッセージの中にも見出せる

と言えるのではないでしょうか。

以上のことから、「怪獣」の世界には

好都合に未完成な世界で真理を探究し、そんな未完成さに希望を見出す「怪獣」の語り手にも

無自覚の裡にうつ病という病は影を潜めながら着実に接近している

という負の側面を見出すことができると考えられます。

現代の国民病に対する大学の役割

ほぼすべての精神科医が指摘しているように、最近は精神的な問題を訴える人が増え、

古典的うつ病とは少し異なる現代型うつ病に悩む患者が増加しているようです。

そのため、うつ病は現代の国民病として認知され始めています。

ただ、そのような精神科における異変はここ数年で起こったことではないと考えられます。

ロゴセラピーの創始者として知られるオーストリアの精神科医ヴィクトール・フランクルは、

著書「虚無感について」にて、次のように述べています。

今日、これまでになく多くの患者が、無益感や空虚感、無意味感といった感覚―本書では「実存的空虚感(existential vacuum)」と呼ぶ―を訴えて精神科医を訪れている。実存的空虚が増加し広がっていることは疑いようにない事実である。五〇〇人の若者を対象としてウィーンでおこなわれた最近の調査では、実存的空虚に苦しんでいる若者の割合は、ここ二年の間に、三〇%から八〇%に増加している。アフリカにおいてさえ、実存的空虚は、とくに高学歴の若者の間で広がっている(キルケ、一九六九)。

(中略)

今日では、精神科医は新しいタイプの患者、新しい種類の神経症、新しい種類の苦悩、厳密には患者とは言えないような注目すべき特徴のある事実に、頻繁に向かい合うようになってきた。

虚無感について 心理学と哲学への挑戦 新装版, V・E・フランクル(著), 広岡義之(訳), p.55, p.63.

ここで、フランクルは実存的空虚感を

・どのように振舞えば良いかを暗示していた動物的本能の退化

・人間の行動を方向付けていた伝統の衰退

によって、“人生を意味あるものにする人間存在の究極的な意味の欠如あるいは喪失の経験”

として規定しています。

そして、フロイト的な快楽充足への意志や、マズロー的な権力などによる優越への意志だけではなく、

意味への意志も人生を動機付けると考えるロゴセラピーを提唱しています。

なお、ロゴセラピーに関連する詳細な議論は、関連の書籍を参考にしていただきたく思います。

学術的な議論とは別に、上述の現象に対する彼の所見は吟味に値するのではないでしょうか。

医者が患者に意味を与えることはできないし、教師が学生に意味を与えることもできない。彼らが与えることができるのは、一つの例である。真実の探求への個人的な専心の実存的例である。人生の意味とは何かという問に対する答は、人の全存在からのみ推測することができる、すなわちその人の人生こそが問の答なのである。

(中略)

以前であれば、意味への意志の欲求不満を持つ人々は、牧師や司祭、ラビのところへ通ったことだろう。現在では、人々は病院や診療所に群がる。そこで精神科医は少なからず、頻繁に自分自身の方が当惑していることに気づくのである。というのは、精神科医は、今や特殊な臨床的な症状というよりもむしろ、人間的な問題に直面させられているからだ。人間の意味探求は決して病的なものではなく、むしろ真に人間的なものの最も避けがたい徴候なのである。たとえこの探求によって欲求不満があったとしても、これを疾病の兆候と考えるべきではない。それは心の病ではなく、人間の精神的な苦悩なのである。

虚無感について 心理学と哲学への挑戦 新装版, V・E・フランクル(著), 広岡義之(訳), p.61-64.

すなわち、実存的空虚感という人生の意味の喪失は、精神科の対処すべき病気ではなく、

元来、宗教が癒すべき精神的苦悩であると述べているのです。

また、教師や精神科医は、そのような精神的苦悩を病気のように解決することはできない

ことを指摘しています。

さらに、ランクルのいう実存的空虚感は、先に述べた現実感の喪失と共通しているように思います。

すなわち、実存的空虚感と現実感の喪失という観点を考慮すれば、現代の国民病であるうつ病とは、

自分自身を現実世界に接続する動機付けを見失い、無価値な存在としてしか自己認識できない状態

であると言えるのではないでしょうか。

では、現代の国民病であるうつ病を社会的に克服していくためには何をすればよいのでしょうか。

ひとつは、サカナクションや山口一郎さんの活動のように、

甘えや当人の自己責任だと考えられてしまいがちなうつ病の実態を周知する

ことだと考えらます。

「怪獣」でも描かれていたように、我々はうつ病と背中合わせで生活しているのです。

不都合な事実からは目を背けたくなるからこそ、

その事実を周知することに対して批判の声も多いことでしょう。

否定的な声に負けずにうつ病と共生する過程を共有してくださる山口一郎さんのような活動は、

うつ病を社会的に克服するために有効な手段のひとつであると感じます。

また、フランクルが指摘したように、本来病的でない症状を回復させるために存在した社会的装置を

歴史を参照して長所と短所を整理し、可能な限り課題を解決したうえで

社会システムとして再度構築し維持していく必要があるのではないでしょうか。

僕個人としては、大学は本来の理念として中世の教会と同等の性質を持ち、

・適切な言語使用に基づき、背景の異なる人々と共通了解を形成する能力を涵養する場

・普遍性に対する志向性を持つことで、人間存在の本質を洞察し寛容な精神を養う場

であるという観点から、特に大学がその役割を積極的に担うべきであると考えています。

もちろん、経済的に厳しい世の中で、学問という贅沢を行う大学の存続は危うくなっています。

大学を市場原理の内部に位置付けたり、大学が不要であることを唱える人も少なくありません。

その一方で、社会における大学の役割や、現在の大学教育制度が抱える問題を吟味することなく、

大学無償化という聞こえの良い政策を唱える政治家もいます。

繰り返しになりますが、人類の知的営みの良い面と悪い面を取り扱った

「怪獣」や「チ。―地球の運動について―」に興味関心が集まっている今だからこそ、

吟味なく人生設計の内部に位置付けられ、学校教育の一つとして何気なく通過してしまう

大学の存在意義にも目を向けてほしいと思います。

終わりに

最後までご覧いただきありがとうございました。

本記事は、待望の新曲「怪獣」のフルバージョンが解禁された翌日2月21日に書き始めました。

まさかこれほど長い記事になり、また1週間程度費やしてしまうことになるとは予想しませんでした。

新曲「怪獣」が描き出す世界観は、僕が普段大学院で行っている研究と並行して独学で思索している

「現代社会の精神病理と大学知の役割」

という題材と共通点を見出しやすかったので、

なるべく「怪獣」を深堀るという本題からはそれないように注意しながら

僕の小さな頭の力の許す限り、先人の知恵を駆使して「怪獣」と向き合ってきました。

「怪獣」は、現在でも様々なヒットチャート1位を占めています。

さらに、YouTube上の公式(公認)動画[10, 11, 12, 13, 14, 15]の総再生回数はおよそ1600万回に及び、

サカナクションの名曲「モス」や「さよならはエモーション」のMVの再生回数を上回るほどです。

先日行われた生配信でも、山口一郎さんは想像を超える関心の高さに驚いていたようです。

インターネット上の多くの声は、高い音楽性や歌詞のセンスなど、

上手く言い表せないけど、心を動かされるサカナクションの音楽の魅力

に魅せられているようでした。

それはそれで芸術としてこの上なく素晴らしいのですが、せっかくなら「怪獣」という名曲が

殺伐とした世の中で人と人とを結びつける潤滑剤になるように

一個人という枠組みを飛び越えた普遍性の高い共通了解として位置付けるため

「怪獣」の奥深い魅力とその射程の広さを言語化してみようと思い、本記事を書きました。

「怪獣」という曲は、

・狂気の人と嫌煙されることを厭わずに真理を探究する知的営みの尊さ

・人間の本性として理想や真理の前では敗北を余儀なくされるという残虐さ

・知的営みの背後に迫りくるうつ病という挫折

を詩的に描き出した含蓄に富んだ曲でした。

我々人間は極めて弱く脆い存在です。

ついつい楽をするために思考停止して、権威性にすがりたくなってしまいます。

また、インターネットやSNSの普及に加え、社会構造の脆弱性が露呈している時代性により、

多くの人が無秩序に真偽不明な不平不満を漏らしています。

ついつい感情的に、明らかな弱点を示す対象を非難したくなってしまいます。

しかしながら、「怪獣」や「チ。―地球の運動について―」という作品は

そのような人間の性質に焦点を当て、我々の生活態度を見直すきっかけを提供しています。

・知的であるとはどういうことなのか

・知的であることの背後に、どのような犠牲があるのか

それらに目を向けると、自分自身が発しようとしている言葉に意識を向けることができ、

さらには、できて当然とされる知的行為の評価を見直すことに繋がるのではないでしょうか。

本記事が「怪獣」が描く世界に対する理解を深め、

日常における知的営みに対する思考のヒントになれば幸いです。

ご覧いただきありがとうございました!

是非、次回の投稿もお楽しみに!